Введите слово или словосочетание на любом языке 👆

Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

- как употребляется слово

- частота употребления

- используется оно чаще в устной или письменной речи

- варианты перевода слова

- примеры употребления (несколько фраз с переводом)

- этимология

Что (кто) такое чалтык - определение

РОД ОДНОЛЕТНИХ И МНОГОЛЕТНИХ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ

Oryza; Сарацинское пшено; Сорочинское пшено; Чалтык; Бебу; Padia

чалтык

муж., ·*астрах., ·*крым. сарачинское пшено, рис.

рис

муж., ·*нем. сарац(ч)инское пшено, салтык ·*астрах. крупа, и самое растенье, Oryza sativa. Рисовая каша. Рисовая мука. Рисовая бумага, китайская, бархатного вида. Рисовые поля.

Рис

I

(Riesz)

Марсель (р. 16.11.1886, Дьёр), математик. Венгр по национальности, брат Ф. Риса, с 1911 живёт в Швеции. Учился в Будапеште, Гёттннгене и Париже (1904-10). В 1911-27 доцент Стокгольмского университета, с 1927 профессор Лундского университета. Работы посвящены рядам Фурье, рядам Дирихле, расходящимся рядам, неравенствам, математической физике.

Соч.: The general theory of Dirichlet's series, Camb., 1915 (совместно с G. Н. Hardy); в рус. пер. - О некоторых основных понятиях релятивистской квантовой механики, "Успехи математических наук", 1950, т. 5, в. 5 (39).

II

(Riesz)

Фридьеш (22.1.1880, Дьёр, - 28.2.1956, Будапешт), венгерский математик, член Венгерской АН (1916). Брат М. Риса. Учился в Цюрихе (1897-1899), Будапеште (1899-1901), Гёттингене и Париже (1903-04). Профессор университетов в Клуже (1912-19), Сегеде (1920-45), Будапеште (с 1946). Основные работы посвящены функциональному анализу. Изучил линейные пространства (интегрируемых функций), исследовал системы линейных уравнений с бесконечным числом неизвестных, построил теорию функций от операторов и др. Является одним из основателей теории топологических пространств. Основал журнал "Acta scientiarum mathematicarum" (1922).

Соч. в рус. пер.: Лекции по функциональному анализу, М., 1954 (соавтор): О линейных функциональных уравнениях, "Успехи математических наук", 1936, в. 1; Линейные операторы в комплексном гильбертовом пространстве, там же, 1941, в. 9; О функциях от эрмитовых операторов в гильбертовом пространстве, там же, с. 182-90.

III

(Oryza)

род однолетних и многолетних растений семейства злаков (См. Злаки). В роде 19 видов. Произрастают в тропиках. Культурный вид - Р. посевной (О. sativa), подразделяемый на подвиды ssp. brevis и ssp. communis (индийская и японская ветви), распространён также в субтропиках и более тёплых районах умеренного пояса. В Западной Африке выращивают Р. голый (О. glaberrima). Остальные виды дикорастущие, размножаются самосевом. Некоторые из них, например Р. точечный (О. punctata), Р. короткоязычковый (О. breviligulata), произрастающие в Африке, имеют большое значение в питании местного населения.

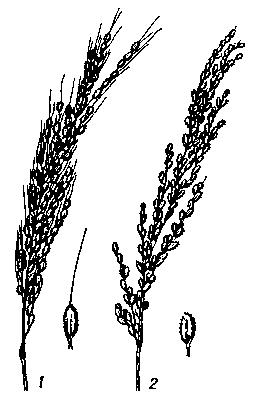

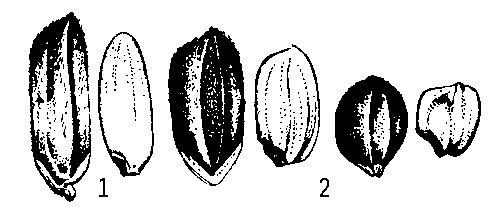

Р. посевной - однолетнее растение. Корневая система его мочковатая, длина 30-40 см (до 1 м), отличается от корней других злаков наличием воздухоносных полостей и малым количеством корневых волосков, которые у взрослого растения при постоянном затоплении почти полностью отмирают. Стебель - соломина, высотой от 50 см до 2 и даже 3-5 м (у глубоководных форм). Обычно Р. формирует 3-5 продуктивных стеблей, а при редком посеве и обильном питании - 50 и более. У неполегающих сортов стебель очень прочный. Лист состоит из влагалища и линейно-ланцетной узкой пластинки зелёного, красноватого или фиолетового цвета. Соцветие - метёлка (рис. 1), длина 10-30 см. Одноцветковые колоски расположены преимущественно на веточках 2-го порядка. Цветок состоит из 2 широких цветковых чешуй с остью у остистых форм, окрашенных в красный, жёлтый или бурый цвета, 2 околоцветковых плёнок - лодикулей, односемянной завязи и 6 тычинок. Плод Р. - плёнчатая Зерновка (рис. 2), округлая и широкая у японского, длинная и узкая у индийского, на изломе белая, стекловидная, полустекловидная или мучнистая; 1000 зерновок весит 26-45 г.

Р. посевной - яровое растение. Вегетационный период от 90 до 165 сут. Культура требовательна к теплу. Семена начинают прорастать при температуре почвы 10-12 °С; наиболее благоприятная температура для роста и развития 22-27 °С. Выращивают Р. при орошении (См. Орошение) или в условиях очень большого количества осадков (не менее 1800-2000 мм в год). В отдельные периоды вегетации потребность в воде неодинакова. Для прорастания семян верхний слой почвы только увлажняют. В фазы кущения, выхода в трубку и вымётывания метёлки создают слой воды переменной глубины (от 5 до 25 см), в период восковой спелости зерна воду сбрасывают с чеков (обвалованные участки полей). Р. произрастает на чернозёмных, каштановых, болотных и других почвах с небольшой водопроницаемостью. Особенно благоприятны пойменные почвы.

Р. - основная зерновая культура (См. Зерновые культуры) для большей части населения земного шара. Из его крупы (См. Крупа) приготовляют разнообразные блюда, которые у многих народов заменяют хлеб. Зерно Р. перерабатывают на спирт, крахмал, пиво. Из рисовой соломы делают ценные сорта бумаги, верёвки, шляпы, циновки и др. Отруби скармливают скоту; из них получают высококачественное масло. Р. - одна из древнейших с.-х. культур. Место происхождения её точно не установлено, однако, по мнению Н. И. Вавилова и других учёных, рисосеяние возникло в Индии несколько тысячелетий назад, о чём свидетельствует произрастание здесь диких видов рода, а также промежуточных форм между диким и культурным Р. Древнейшим очагом культуры Р. является Китай, где его выращивали ещё в 5-м тыс. до н. э. В Африке это растение начали возделывать за 2 тыс. лет до н. э., в Европе только с 8 в. н. э. (на Пиренейском полуострове), хотя Р. был известен европейцам значительно раньше. На Американский континент Р. завезли в 15-16 вв., в США его стали культивировать в 17 в. На территорию СССР - в Закавказье и Среднюю Азию - рисосеяние проникло во 2-3 вв. до н. э. В Австралии промышленная культура Р. появилась в 20 в. Мировая посевная площадь Р. (млн. га): 102,6 в 1948-52, 123,5 в 1961-65, 134,6 в 1970, 134 в 1973. Основные поставщики его - страны Азии, где сосредоточено более 90\% посевов. Особенно велики площади Р. в Индии (более 36 млн. га), Китае (более 33 млн. га); в США эта культура занимает 0,7 млн. га, в европейских странах - около 0,5 млн. га (1973). Мировой валовой сбор зерна 321.3 млн. т; средний урожай 24 ц с 1 га; наиболее высокие урожаи получают в Австралии, Испании -до 70 ц с 1 га, Японии, Греции, АРЕ, США - более 50 ц с 1 га, в Индии значительно ниже - 16-18 ц с 1 га (1973).

Посевы Р. в СССР (тыс. га): 95 в 1960, 217 в 1965, 350 в 1970, 462 в 1973. Валовой сбор зерна 1,76 млн. т, средний урожай 38,2 (в Таджикистане 42,5, в Казахстане 40,1) ц с 1 га, в передовых хозяйствах 60-65 ц с 1 га (1973). Лучшие сорта: Краснодарский 424, Дубовский 129, Кубань 3, Донской 163, Приморский 10, УзРОС 263, Узбекский 5 и др. На 1974 районировано 89 сортов Р. (советской селекции и местных). Общее направление селекции (См. Селекция) Р. в СССР - выведение высокопродуктивных (не менее 80-90 ц с 1 га зерна) раннеспелых низкорослых сортов, обладающих групповой устойчивостью к болезням и вредителям, с зерном, технологические качества которого соответствуют мировым стандартам.

Р. выращивают на рисовых оросительных системах (См. Оросительная система) в рисовых Севооборотах. Перед посевом и в подкормку вносят минеральные удобрения: 60-150 кг/га N, 90 кг/га P2O5, 60 кг/га K2O. Основной способ посева - рядовой, норма высева семян - 5,5-7 млн. всхожих зёрен на 1 га, глубина заделки 1,5-2 см. В некоторых странах (Индия, Китай и др.) распространена пересадочная культура Р. При уходе за посевами основное внимание уделяют правильному Орошения режиму (наиболее рациональный - укороченное затопление), уничтожению сорняков гербицидами (См. Гербициды) (группы 2,4-Д), водорослей - 10\%-ным раствором медного купороса, соблюдению пищевого режима (подкормки). Убирают Р. раздельным способом и прямым комбайнированием (см. Зерноуборочный комбайн) с предварительной обработкой десикантами (См. Десиканты). Вредители: рисовый комарик, минер ячменный, мушка прибрежная, пьявица рисовая, трипсы и др.; болезни: пирикуляриоз, гниль всходов, гельминтоспориоз, нематодные болезни.

Лит.: Грист Д., Рис, пер, с англ., М., 1959, Ерыгин П. С., Физиологические основы орошения риса, М. - Л., 1950; Дао Тхе Туан, Происхождение, систематика и экология риса, Таш., 1960; Алешин Е. П., Сметанин А. П., Минеральное питание риса, [Краснодар], 1965; Теория и практика выращивания риса, пер. с англ., М., 1965; Рис, под ред. П. С. Ерыгина и Н. Б. Натальина, М., 1968; Boesch М. J., The world of rice, N. Y., [1967].

Г. А. Романенко, Е. П. Алешин.

Рис. 1. Метёлки и колоски риса: 1 - остистые; 2 - безостые.

Рис. 2. Зерновки риса (в плёнках и без них): 1 - индийского; 2 - японского.

Википедия

Рис

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.

Очень требователен к условиям выращивания, может быть погублен заморозками. Рис очень любит влагу, и его побеги растут прямо из воды. Семена прорастают при 10—12 °C.

![Высадка рисовой рассады на острове [[Ява]], в Индонезии Высадка рисовой рассады на острове [[Ява]], в Индонезии](https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Rice plantation in Java.jpg?width=200)

![итальянской кухни]] итальянской кухни]]](https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Steinpilzrisotto.jpg?width=200)

![Тридцать шесть видов Фудзи]]» [[Кацусика Хокусай]])'' Тридцать шесть видов Фудзи]]» [[Кацусика Хокусай]])''](https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Watermill at Onden.jpg?width=200)